发病机制

发病机制

发病机制:阑尾黏液囊肿、卵巢黏液性囊腺瘤等脏器囊肿的破裂,使大量黏液组织及富于黏液的柱状上皮,散布于腹腔中,黏着于壁层、大网膜及肠壁的浆膜面,被腹膜的结缔组织所包裹,形成大小不等的囊泡状。囊泡壁由很薄的结缔组织组成,囊泡内充满许多淡黄色、半透明胶冻状稠厚黏液和柱状上皮细胞,有时只有黏液而上皮细胞缺如。囊泡可在局部浸润蔓延。

黏液和上皮细胞亦可刺激腹膜发生炎症变化和粘连。肠管的粘连可引致粘连性

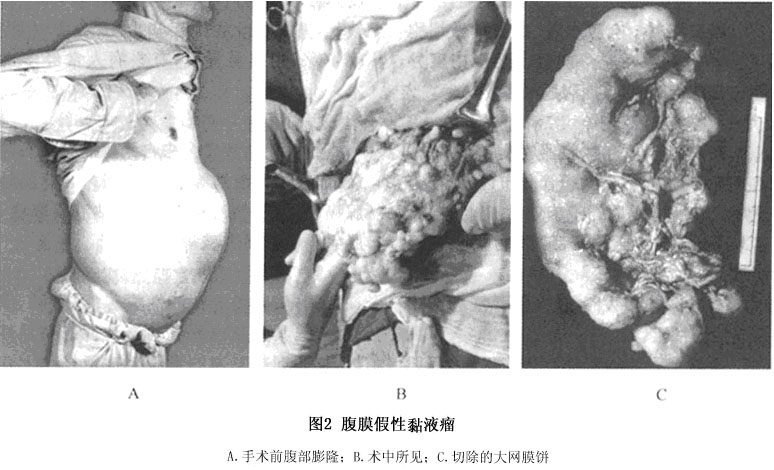

肠梗阻,因而预后较差;大网膜常融合成片块状或饼状,又有“网膜饼”之称。在肝下间隙、回盲部或盆腔等间隙,常可见到数厘米到数十厘米大小的包块,这种肿块可位于膈下或穿破膈肌进入胸腔内。

肿块组织切片可见分化成熟的上皮细胞呈条索状浸润性生长,散在分布于疏松结缔组织中,周围有大小不一的黏液池,黏液池中有少数排列整齐、分泌亢进上皮细胞的索状上皮结构。尽管所见到的肿瘤为良性,但它能发生局部浸润和蔓延,而影响周围的重要结构(图1)。

临床表现

临床表现

临床表现:本病病程可迁延数月或数年不等,有的可长达10余年。

1.主要症状 早期临床表现无特异性,后期

腹水症状明显。

(1)恶心、呕吐:黏液性

腹水呈渐进性生长,早期少量

腹水刺激腹膜,只引起胃肠道反应,如恶心、呕吐,下腹疼痛或盆腔下垂感,部分患者有泌尿系症状。

(2)进行性

腹胀和

腹痛:随着

腹水逐渐增多,患者自觉腹部渐进性发胀,腹围增大,腹部胀痛,呼吸费力;逐渐发展为呼吸困难,出现憋气、不能平卧,翻身困难。

(3)消瘦:腹膜假黏液瘤生长很快,在大量消耗机体营养的同时,亦压迫腹腔器官,使患者食欲减退、全身乏力、体重进行性减轻。

(4)消化道梗阻:肠襻的粘连和肿块的压迫,胃体和肠管等发生狭窄,患者可发生幽门梗阻、

肠梗阻甚至阻塞性

黄疸等,临床有相应症状。

2.体征

(1)腹部膨隆:是本病的主要体征,以下腹部膨隆多见。如全腹腹膜受累,可有全腹高度膨隆,甚至如足月妊娠状(图2)。

(2)触痛和包块:患者腹软,少数有触痛,但多不显著;多数病人腹部可扪及肿块,右下腹或下腹部尤其多见,但全腹均可扪及;肿块大小不一,从数厘米到数十厘米大小不等,质地多较硬;表面高低不平,活动度小。

(3)肝脏肿大:大多数病人肝脏肿大,质地韧或略偏硬。

(4)

腹水征阳性,由于

腹水黏稠度不同,患者或表现为腹部波动感或表现为移动性浊音阳性。

(5)肠鸣音正常或亢进:腹部听诊肠鸣音基本正常,发生

肠梗阻者可有增强及气过水声。

(6)其他:由于病程的早晚及肿瘤侵及程度不同,直肠指诊可有程度不等的饱满感、直肠狭窄或触及肠腔外肿块。妇科检查常可发现子宫附件或子宫直肠凹内有肿瘤。

其他辅助检查

其他辅助检查

其他辅助检查:

1.影像学检查

(1)X线腹部平片:有人报道X线腹部平片发现特征的钙化曲线应怀疑本病,但这种征象并不常见。

(2)消化道钡剂检查:一般无异常改变,但发生幽门梗阻、肠梗阻时,可见外压性胃壁缺损,肠管受压处狭窄。

(3)B超检查:表现为腹腔内壁或肠壁表面显示不规则小囊状无回声区(图3);以及腹腔内大片的蜂窝状无回声区,界线不清,其内可见细小点状回声,随着体位改变,可见细小点状回声在无回声区内飘动。小囊肿一般无光滑而完整的囊壁,较多的小囊肿聚集在一起,则形成蜂窝状结构。小囊状结构亦可附着在肝脏、膀胱及子宫等器官的表面。根据声像图特征,结合病史,此病的诊断并不困难。

(4)CT检查:显示腹腔和盆腔弥漫性囊性肿块,囊肿大小不等,多在1cm以下,大网膜腹膜浸润增厚;病灶CT值较低,多在3Hu左右;肝脏边缘呈多发扇性凹陷,无肝实质转移;大量腹水,常有分隔现象,腹水呈胶冻样,密度较低,推压肠管向中心移位。

2.诊断性腹腔穿刺 虽大量腹水,但用8~12号粗针头穿刺,也仅抽出少量淡黄色、透明、黏稠、胶冻样液体。穿刺液常规和特殊检查可见纤维蛋白和红细胞,黏蛋白定性试验(Rivalta试验)一般呈阳性。此检查对本病诊断常具有决定的意义。

3.剖腹或腹腔镜手术探查 由于本病少见,故因缺乏认识而误诊,甚至有了穿刺及其化验结果仍未想到本病。必要时可行剖腹或腹腔镜手术探查以明确诊断,本病腹腔内充满白色透明、半固体状黏稠液体,有许多匀质肿瘤或多发囊性团块,有些坚固地附着于腹膜。可切取肿块行病理检查。

治疗

治疗

1.联合治疗

(1)切除卵巢、阑尾等原发灶及腹膜结节和网膜肿块,以缓解肿块压迫。即使卵巢和阑尾外观正常,也应将它们切除,以避免复发。

(2)吸净黏液性胶冻腹水,如遇吸引管阻塞,可用纱布擦净黏性腹水,温水冲洗腹腔,纱垫压迫止血。

(3)然后以烷化剂灌洗腹腔。

(4)肿瘤组织难以彻底切除时,可置塑料管于腹腔内,术后从导管注入抗癌药物如5-氟尿嘧啶,拔管前注入32P。

2.腹腔内照射 手术切除囊肿后行腹腔内照射可改善生存率。

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

.jpg)

临床表现

临床表现

并发症

并发症

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防